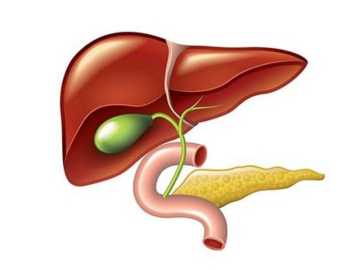

Муковисцидоз — это тяжелое врожденное заболевание, которое развивается у ребенка, если оба родителя являются носителями дефектного гена. Из-за мутации гена нарушается работа эпителиальных клеток, вырабатывающих слизь. Такой секреторный эпителий имеется в легких, желудке, кишечнике, печени, поджелудочной железе и мочеполовой системе, потовых, слезных железах.

Поражаются железы внешней секреции, меняется соединительная ткань, возникают водно-электролитные нарушения. Слизь, желчь, пот и слезы становятся густыми, их выделение затрудняется. Протоки, выводящие их наружу (из тела или органов), расширяются с образованием кист. Наиболее существенные изменения обнаруживают в легких (у 90 % больных).

Поражения поджелудочной железы и печени с желчными протоками находятся на втором месте по распространённости (20-80 %). Они становятся причиной развития цирроза и холестатического гепатита (воспаление на фоне застоя желчи). Печеночная форма муковисцидоза, как правило, наблюдается у детей младшего школьного возраста и у подростков.

Так как благодаря современным методам лечения продолжительность жизни при муковисцидозе увеличилась, поражения печени возникают и у молодых людей в возрасте от 20 до 26 лет. К факторам риска развития печёночной формы заболевания относят:

-

мужской пол;

-

недостаток пищеварительных ферментов (образуются в поджелудочной железе);

-

врожденную закупорку кишечника густым меконием (первые каловые массы);

-

раннее появление первых симптомов муковисцидоза.

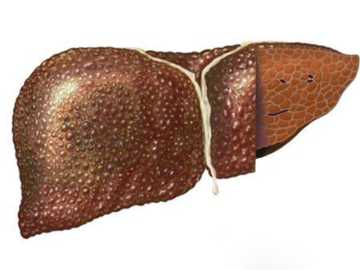

Изменения в печени при муковисцидозе

Загустение желчи и нарушение перемещения ионов хлора приводит к застойным процессам в протоках: желчь не попадает в канальцы и ткани печени, которые начинают обезвоживаться и зарастать соединительной тканью. При муковисцидозе нарушено поступление желчи в кишечник. Застой желчи (холестаз) приводит к накоплению токсичных желчных кислот, которые химически вызывают воспаление и разрушение оболочек гепатоцитов (печёночных клеток).

Чаще всего на фоне этих изменений в печени развиваются:

-

билиарный цирроз (разрастание рубцовой ткани на фоне застоя желчи);

-

хронический холецистит (воспаление желчного пузыря);

-

холелитиаз и билиарный сладж (камни и осадок в желчи).

Симптомы муковисцидоза у детей и взрослых

У новорожденных при муковисцидозе появляется длительная желтуха и непроходимость кишечника из-за закупорки каловыми массами. У грудничков и детей младшего возраста возникают следующие симптомы:

-

вздутие живота;

-

пожелтение кожи;

-

понос с неоформленным, жирным и зловонным калом;

-

выпадение прямой кишки;

-

соленый вкус кожи;

-

регулярные обмороки при жаркой погоде.

Обычно замедляется набор массы тела, а при тяжелых формах задерживается физическое развитие ребенка. Важными симптомами, вызывающими подозрение на муковисцидоз у школьников, являются:

-

частый кашель (приступы с трудно отделяемой и густой мокротой);

-

повторяющиеся двусторонние пневмонии;

-

частые обострения бронхитов, бронхиальной астмы.

Часто у больного одновременно находят аденоиды, синусит (гайморит), сахарный диабет и мочекаменную болезнь. Периодически возникают внутренние кровотечения — из лёгких, желудка, кишечника, почек. У подростков и молодых людей появляются:

-

тяжесть и боль в правом (иногда и левом) подреберье из-за увеличения печени (селезенки);

-

кровотечения из расширенных вен пищевода (кровавая рвота);

-

выпячивание передней брюшной стенки из-за скопления жидкости (асцит);

-

заторможенность, сонливость днем и бессонница ночью;

-

плохой аппетит, потеря веса;

-

желтуха;

-

красные ладони;

-

сосудистые звёздочки на теле.

Диагностика муковисцидоза

При осмотре врач обнаруживает у больного увеличение печени. Увеличение левой доли (прощупывается в подложечной области) может говорить о развитии цирроза. Диагностировать муковисцидоз помогают:

-

анализ пота на хлориды и натрий (типично повышение);

-

анализ крови на наличие генетических мутаций;

-

опрос родителей на наличие случаев муковисцидоза в семье.

Оценить состояние печени можно при помощи УЗИ с допплерографией. На развитие болезни указывают:

-

изменение структуры — повышенная эхогенность, неоднородность, узлы;

-

повышение давления в полых венах (портальная гипертензия): большая селезенка, обходные пути для оттока (коллатерали), скопление жидкости в брюшной полости (асцит);

При биохимическом исследовании крови находят повышение печеночных ферментов (АЛТ и АСТ, ГГТП), обращают внимание на высокую щелочную фосфатазу.

Дополнительные исследования:

-

сцинтиграфия: внутривенно вводят радиоизотоп технеция и спустя час изучают их распределение, делая снимки или сканируя пациента гамма-камерой;

-

рентгеноскопия пищевода — осмотр эндоскопом (для выявления расширенных вен пищевода);

-

компьютерная и магнитно-резонансная томографии, иногда с контрастированием желчных путей.

Лечение муковисцидоза

Пациентам с подтвержденным диагнозом муковисцидоз назначают высококалорийное питание. Увеличивают содержание белка (до 3 граммов на кг веса) и ненасыщенных жиров. В рацион включают творог, кисломолочные напитки, рыбу и мясо, авокадо, растительное масло. Полезны отварные овощи, каши и фрукты. Сладости употребляют в ограниченном количестве и только вне основных приемов пищи.

Муковисцидоз пока считается неизлечимым заболеванием, но при своевременном выявлении и поддерживающей терапии удается существенно продлить жизнь больным.

Основу лечения составляют ферментные препараты в высоких дозировках. Больным также показаны ферменты (Креон) и комплексы, содержащие жирорастворимые витамины A, Е, К, D. Если на фоне цирроза произошло расширение вен пищевода, используют препараты, предупреждающие кровотечение (например, Соматостатин, Верошпирон). При недостаточной эффективности кровоостанавливающих средств в венозные сосуды вводят склерозирующие вещества (склеивают стенки) или проводят хирургическое лечение.

Доказала свою эффективность в защите печени урсодезоксихолевая кислота. На её основе создан препарат Урсосан: в инструкции по применению указана возможность применения у пациентов с муковисцидозом.

Лечебные эффекты Урсосана:

-

вытесняет токсичные желчные кислоты из желчи и помогает их выведению из организма;

-

защищает клеточные оболочки от разрушения;

-

тормозит развитие и прогрессирование цирроза;

-

улучшает внутрипеченочное движение желчи;

-

нормализует обмен жиров;

-

препятствует образованию камней.

Радикальным методом лечения является пересадка печени. Зачастую больные нуждаются в одновременной трансплантации лёгких. Такие операции чрезвычайно сложны и пока считаются очень редкими. Лечение лёгочной формы заболевания, которая в той или иной степени возникает у всех больных системным муковисцидозом, носит симптоматический характер.

Основные мероприятия направлены на разжижение мокроты и удаление вязкого секрета из бронхов. Для этого применяются кинезитерапия (дыхательная гимнастика в сочетании со специальным массажем) и муколитическая терапия, в том числе медикаментозная. При угрозе развития легочной инфекции необходима антибактериальная терапия. Лечение назначают курсами, при этом больной должен пожизненно находиться под наблюдением врача-пульмонолога.

Источники:

-

Кондратьева О. В. Состояние гепатобилиарной системы у детей с муковисцидозом. «Казанский медицинский журнал» 2012, №1;

-

Баранов А. А. Современные представления о диагностике и лечении детей с муковисцидозом. Журнал «Педиатрическая фармакология», 2015;

-

Каширская Н. Ю. Поражение гепатобилиарной системы при муковисцидозе. Журнал «Педиатрия. Журнал им. Сперанского», 2012.

_360x0_c2f.jpg)

.png)

Авторизуйтесь, чтобы проголосовать: