Порфирии — это группа наследственных заболеваний, которые возникают из-за нарушения образования гема, в результате чего в организме накапливаются порфирины или их токсичные предшественники. Гем — железосодержащая часть гемоглобина, сложный белок, «ответственный» за связывание кислорода, транспорт его в ткани и выведение углекислого газа.

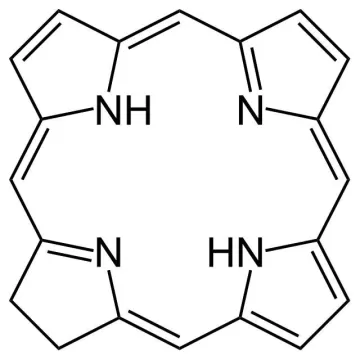

В процессе биосинтеза гема образуются соединения под названием порфирины. Строго говоря, гем — это порфирин, в центре которого находится молекула железа Fe2+. Все порфирины имеют красный цвет.

Из-за дефекта ферментных систем при порфириях в организме накапливаются те или иные патологические продукты обмена веществ. Клинические проявления патологии разнятся в зависимости от конкретного дефектного гена.

Различного рода порфирии встречаются с частотой 7–12 случаев на 100 тысяч населения. Бессимптомное носительство различных генов, способных привести к этой патологии, составляет примерно 50–100 человек на 100 тысяч1.

Классификация

Биосинтез гема происходит в костном мозге и в печени. В процессе образования порфиринов участвует восемь ферментов, каждый из которых кодируется своим геном. Семь из них могут пострадать из-за того или иного генетического дефекта.

Соответственно, существует семь вариантов клинических проявлений порфирий, которые делятся на две большие группы — эритропоэтические и печеночные — в зависимости от того, в какой части организма отмечается преимущественное нарушение синтеза порфиринов.

Печеночные порфирии:

- поздняя кожная порфирия

- острая перемежающаяся порфирия

- вариегатная порфирия

- наследственная копропорфирия

Эритропоэтические порфирии:

- врожденная эритропоэтическая порфирия (болезнь Гюнтера)

- эритропоэтическая протопорфирия

- эритропоэтическая копропорфирия

Причины порфирии

Как уже упоминалось, снижение активности ферментов, которое приводит к нарушению обмена порфиринов, вызвано мутацией в одном из семи генов, кодирующих белки-ферменты. При этом даже значительное (до 50%) уменьшение ферментативной активности может какое-то время не вызывать клинических проявлений. Спровоцировать манифестацию болезни могут:

- чрезмерное употребление алкоголя;

- некоторые лекарственные препараты (нестероидные противовоспалительные, сульфаниламиды, барбитураты и др.);

- беременность;

- чрезмерная инсоляция (пребывание на солнце);

- голодание;

- бактериальные и вирусные инфекции;

- воздействие гепатотоксичных химикатов.

Симптомы порфирии

Клинические проявления порфирий разнообразны и зависят от конкретного типа заболевания.

Врожденная эритропоэтическая порфирия. Заболевание дебютирует в возрасте 1–5 лет. Основные симптомы:

- повышенная чувствительность к свету вплоть до появления пузырей на открытых участках кожи;

- красный цвет мочи;

- розовато-коричневый цвет зубов (из-за отложения порфиринов);

- чрезмерное оволосение;

- увеличение селезенки и гемолитическая анемия (усиленное разрушение эритроцитов).

Под солнцем на коже больного образуются пузыри, которые вскрываются, образуя эрозии, и заживают с рубцами. Постепенно кожа стягивается. Нарушается подвижность суставов, могут деформироваться конечности, мутилировать («отсохнуть») фаланги пальцев. Это довольно редкая форма порфирий: с 1911 года, когда заболевание было описано впервые, известно лишь 100 случаев2.

Эритропоэтическая протопорфирия. Манифестирует в 3–8 лет. У этой болезни клиническая картина довольно размыта: фотосенсибилизация проявляется по типу крапивницы или световой оспы (высыпания в виде мелких пузырьков, которые заживают с образованием рубцов). Солнечные лучи вызывают зуд, жжение, отек, покраснение кожи. Симптомы обостряются весной и летом и затихают зимой.

Эритропоэтическая копропорфирия. Симптомы аналогичны предыдущей форме, но эту разновидность порфирий выделяют, потому что в эритроцитах накапливается другой вид порфирина.

Поздняя кожная порфирия. Чаще страдают мужчины 30–50 лет, жители крупных городов с развитой химической промышленностью, водители, трактористы, автомеханики, дорожные рабочие. Манифестацию заболевания провоцирует контакт с бензином, тяжелыми металлами и другими гепатотоксичными соединениями, а также солнечное облучение и перенесенный вирусный гепатит. Все эти факторы нарушают функционирование ферментных систем печени, что и провоцирует проявление скрытого генетического дефекта.

Кожные симптомы:

- пигментация: цвет открытых участков кожи меняется от землисто-серого до красновато-синюшного;

- буллезные проявления: реакция на солнце аналогична другим типам порфирий, инсоляция вызывает появление пузырей и эрозий;

- гипертрихоз — повышенная волосатость.

Поражение нервной системы вызывает следующие синдромы:

- астеновегетативный: слабость, нарушение сна, повышенное потоотделение, нарушение температурной регуляции;

- полиневротический: атрофия мышц кистей лица, плечевого пояса из-за нарушения иннервации;

- нарушения сердечного ритма: тахикардии (увеличение частоты сердечных сокращений), брадикардии (урежение ЧСС), аритмии;

- боли в животе, запоры, поносы.

Печеночные проявления:

- гепатомегалия;

- болезненность при пальпации печени;

- бессимптомный вялотекущий гепатит.

Также отмечаются поражения глаз (конъюнктивит, дегенерация сетчатки), ЛОР-органов (вазомоторный ринит) и других систем.

Острая перемежающаяся порфирия также отличается разнообразием клинических проявлений:

- Со стороны ЖКТ отмечаются боли в животе (часто имитирующие острые хирургические патологии), тошнота, рвота, запоры, поносы

- Со стороны нервной системы: параличи, нарушения кожной чувствительности, полиневриты, потеря голоса из-за нарушения иннервации гортани, двоение в глазах (из-за поражения глазодвигательного нерва), недержание мочи и кала, эпилептиформные припадки

- Со стороны психики: эмоциональная лабильность, бессонница, депрессия, спутанность сознания, галлюцинации

- Со стороны сердечно-сосудистой системы: гипертония, тахикардия

Смешанная (вариегатная) порфирия. В Европе встречается редко, характерна для африканских стран. Симптомы аналогичны поздней кожной или острой перемежающейся порфирии, отличия только биохимические.

Наследственная копропорфирия. Протекает в виде приступов, во время которых отмечаются боли в животе, запоры, рвота, депрессивные и истероидные проявления. У некоторых больных отмечается фотосенсибилизация. Возможно бессимптомное течение.

Диагностика порфирии

Относительная редкость патологии и разнообразие клинических проявлений становятся причиной регулярных диагностических ошибок. Особенно это касается диагностики печеночных порфирий. Часто такие пациенты безрезультатно лечатся у дерматолога и других узких специалистов.

Для диагностики заболевания необходимо провести анализ на определение уровня различных фракций порфиринов в крови, моче и кале. В зависимости от того, уровень каких фракций порфиринов повышен и каково соотношение между разными фракциями, диагностируется та или иная форма порфирии.

Лечение порфирии

Лечением порфирий занимается гематолог. Так заболевание носит генетический характер, терапия сводится лишь к снижению симптомов.

При эритропоэтических порфириях на первый план выходит защита от солнца: максимально закрытая одежда, шляпы с широкими полями, солнцезащитные кремы. Для повышения фотозащиты могут быть рекомендованы препараты бета-каротина, никотиновой кислоты.

Чтобы отсрочить развитие цирроза при печеночных порфириях, пациентам назначают гепатопротекторы — например, препараты урсодезоксихолевой кислоты (Урсосан), которые повышают устойчивость гепатоцитов (клеток печени) к внешним токсическим воздействиям и таким образом снижают активность апоптоза (гибели клеток).

Для уменьшения уровня порфиринов в организме могут быть рекомендованы кровопускания и прием противомалярийных препаратов. В качестве поддерживающей терапии назначают витамины, АТФ и кокарбоксилазу.

Прогноз и профилактика

Прогноз чаще сомнительный, но во многом зависит от формы заболевания и активности патологического процесса. Профилактики порфирий не существует.

Источники:

-

Национальное гематологическое общество. Диагностика и лечение острых порфирий. Национальные клинические рекомендации. Москва, 2018;

-

Федотов В. П., Дюдюн А. Д. Порфирии (клиническая лекция). Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология. 2011;

-

https://www.niddk.nih.gov/health-information/liver-disease/porphyria;

-

Gounden V, Jialal I. Acute Porphyria. [Updated 2023 Jul 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537352/.

.png)

Авторизуйтесь, чтобы проголосовать: